Introdução

A memória é sempre um território em disputa. Longe de se constituir como simples depósito de lembranças individuais ou coletivas, ela se revela como campo de poder, atravessado por forças políticas, culturais e sociais. Maurice Halbwachs, ao inaugurar a noção de memória coletiva, demonstra que as lembranças não são isoladas, mas inscritas em marcos sociais que delimitam aquilo que pode ser dito, aquilo que deve ser esquecido e aquilo que jamais poderá emergir no espaço público. Em consonância com essa percepção, Paul Ricoeur sustenta que recordar é também um ato seletivo, permeado pela tensão entre lembrança, esquecimento e narrativa, o que coloca a memória no cerne das disputas pela verdade e pela legitimidade histórica.

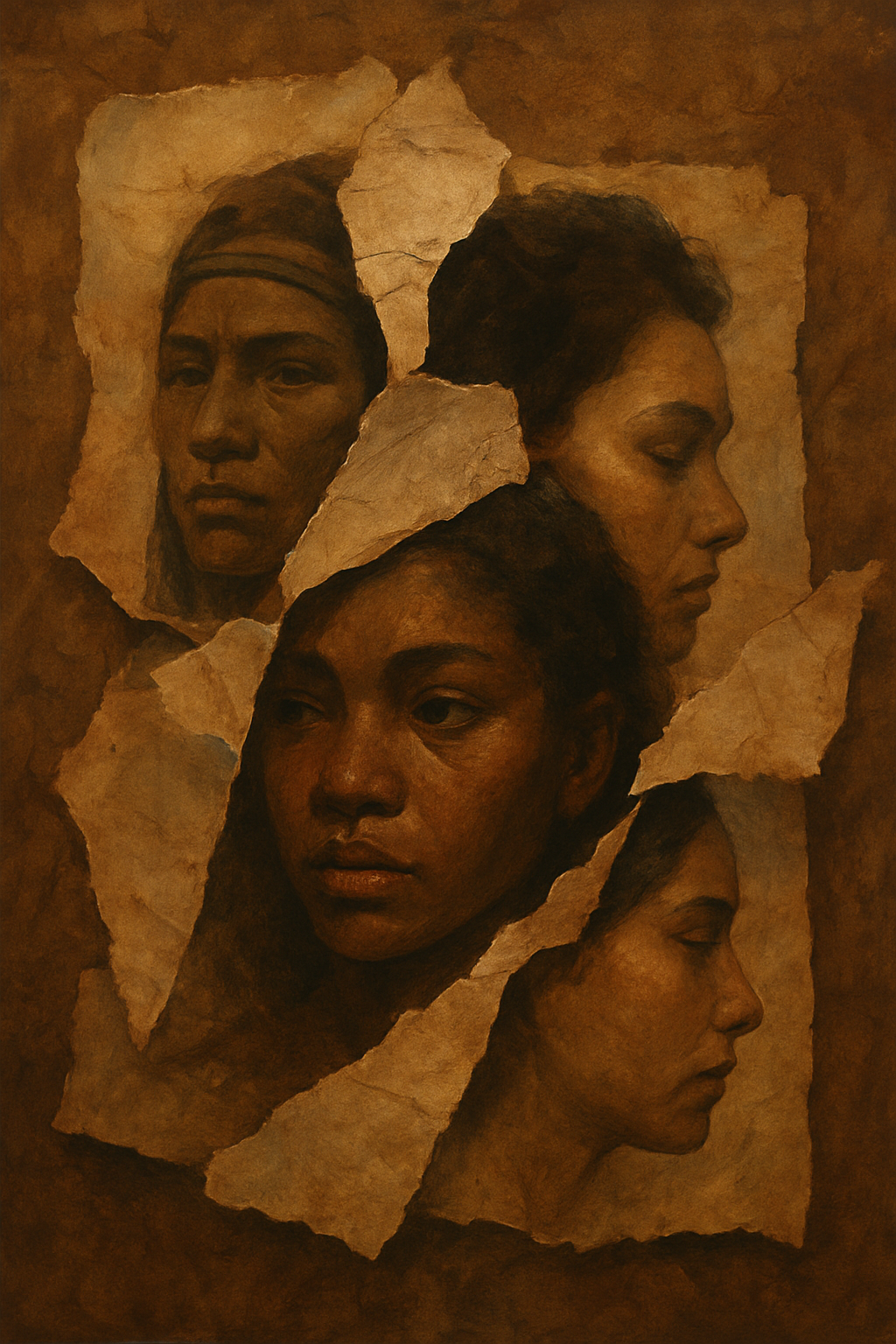

No entanto, esse processo não é homogêneo nem universal. Os silenciamentos operam de maneira mais intensa sobre determinados corpos e vozes. As mulheres, os povos colonizados, as populações negras e indígenas, bem como os sujeitos dissidentes da norma, carregam em si não apenas a experiência do esquecimento forçado, mas também o peso da luta pela manutenção de suas histórias. Michel Foucault, ao discutir as formas de poder que se infiltram nos discursos, revela como a produção da verdade está sempre vinculada a regimes de visibilidade que privilegiam uns e anulam outros. Assim, a memória, ao ser moldada por tais regimes, torna-se arena de exclusão e de resistência.

A literatura, nesse sentido, ocupa um papel fundamental. Ao transformar lembranças pessoais em narrativas compartilháveis, escritoras e escritores têm a possibilidade de tensionar as fronteiras daquilo que é considerado digno de permanecer. Autoras como Marguerite Duras, Toni Morrison e as latino-americanas que herdaram tradições de apagamento e violência, demonstram que a escrita ode se converter em um gesto político de reinscrição da memória. O que se coloca em jogo não é apenas a recordação, mas a própria sobrevivência simbólica dos sujeitos e das comunidades que historicamente foram silenciados.

A presente reflexão parte, portanto, da hipótese de que a memória não é apenas repositório, mas prática política. Ela é continuamente negociada e disputada, constituindo-se como espaço de resistência diante dos mecanismos de esquecimento e apagamento que estruturam a história oficial. Tomando como eixo o cruzamento entre filosofia, teoria social e literatura, este ensaio busca problematizar como lembrar e esquecer não são atos neutros, mas escolhas políticas que definem o que permanece e o que se perde.

Memória coletiva e poder

A compreensão da memória como prática coletiva desloca a noção tradicional de que ela seria propriedade exclusiva da interioridade do sujeito. Maurice Halbwachs, em sua obra A memória coletiva, sustenta que recordar depende de quadros sociais que fornecem não apenas o conteúdo, mas também as formas de lembrança. A memória é, assim, uma construção social, submetida a processos de legitimação e de disputa. Ela não é espontânea, mas atravessada por relações de poder que determinam o que pode ser inscrito no campo da recordação e o que deve ser lançado ao esquecimento.

Paul Ricoeur, em A memória, a história e o esquecimento, amplia esse debate ao afirmar que a memória é seletiva e, portanto, vulnerável à manipulação. Os mecanismos de esquecimento, longe de serem meramente naturais, funcionam como operações políticas que modulam a narrativa histórica. Quando uma coletividade escolhe lembrar apenas determinados episódios, o que se produz é uma versão autorizada do passado, que silencia outras experiências e reduz a multiplicidade da vida social a uma narrativa linear e coerente.

Michel Foucault reforça essa dimensão política ao demonstrar que todo regime de verdade é sustentado por práticas discursivas que delimitam as fronteiras do dizível. Em A arqueologia do saber e em suas análises sobre poder e saber, Foucault argumenta que o discurso não é simples representação da realidade, mas dispositivo que organiza e regula o que pode ser enunciado. Aplicado à memória, esse raciocínio permite compreender como os arquivos, os monumentos e as narrativas oficiais não são neutros, mas instrumentos de poder que definem quais lembranças são valorizadas e quais são relegadas ao esquecimento.

Assim, a memória coletiva se revela como um espaço de tensão permanente. Ela é produzida por instituições, atravessada por disputas e constantemente reconfigurada pelas lutas sociais. É nesse ponto que se abre a possibilidade de resistência: ao recuperar narrativas marginalizadas e desafiar a versão hegemônica do passado, grupos subalternizados inscrevem na memória coletiva suas experiências e reivindicam sua permanência.

Esquecimento e apagamento histórico

O esquecimento não é um vazio natural, mas um ato político. Ricoeur destaca que esquecer pode ser tanto uma condição necessária para a vida quanto um gesto de violência simbólica quando imposto de fora. Quando analisamos a história oficial, observamos que o esquecimento funciona como mecanismo de exclusão: determinados acontecimentos, sujeitos e comunidades são sistematicamente apagados, não por acaso, mas em razão de projetos de poder que moldam a narrativa histórica.

As mulheres constituem um dos grupos mais afetados por esse processo. A história literária, por exemplo, frequentemente relegou escritoras ao silêncio ou à condição de exceção. Virginia Woolf, em Um teto todo seu, problematiza justamente esse apagamento, ao lembrar que para cada Shakespeare lembrado, há inúmeras irmãs esquecidas, impossibilitadas de escrever por falta de condições materiais e simbólicas. Esse gesto de esquecimento não é inocente, mas parte de uma estrutura patriarcal que busca legitimar apenas determinadas vozes como produtoras de cultura.

De modo semelhante, a colonização instaurou um regime de memória seletiva, no qual as vozes indígenas e afrodescendentes foram sistematicamente silenciadas. Aníbal Quijano, ao discutir a colonialidade do poder, evidencia como o colonialismo não se restringe à dominação econômica ou política, mas se perpetua na produção de saber e na organização da memória. O resultado é a exclusão de epistemologias não ocidentais e a invisibilização de histórias locais, substituídas por narrativas lineares que privilegiam o olhar europeu.

O esquecimento imposto é, portanto, instrumento de dominação. Ele não apenas exclui vozes, mas impede que experiências de resistência sejam transmitidas às gerações futuras. Nesse sentido, a luta pela memória é inseparável da luta pela justiça, pois lembrar é também um modo de garantir que as violências do passado não se repitam.

Literatura e memória

A literatura se configura como espaço privilegiado de resistência ao esquecimento. Ao narrar experiências silenciadas, ela reinscreve na memória coletiva vozes que foram marginalizadas. Toni Morrison, em obras como Amada, mostra como a ficção pode dar corpo às experiências de dor e apagamento da população negra nos Estados Unidos, transformando a narrativa literária em ferramenta de elaboração coletiva do trauma.

Na América Latina, escritoras como Diamela Eltit, Cristina Rivera Garza e Conceição Evaristo têm feito da literatura um gesto político de reinscrição da memória. Evaristo, ao propor a escrevivência, articula a experiência individual à coletiva, trazendo à superfície histórias de mulheres negras que o cânone literário insistia em silenciar. Nesse movimento, a literatura não é apenas arte, mas também documento, arquivo e denúncia.

Walter Benjamin, em seu célebre ensaio Teses sobre o conceito de história, sustenta que escrever a história a partir dos vencidos é tarefa ética e política. A literatura, ao criar narrativas que resgatam memórias silenciadas, cumpre exatamente esse papel: interromper a linearidade da narrativa oficial e revelar as fissuras pelas quais emergem as vozes esquecidas.

Ao mesmo tempo, a literatura trabalha com a dimensão do sensível, produzindo um impacto que transcende o discurso racional. Ao ler uma narrativa que resgata memórias silenciadas, o leitor não apenas adquire conhecimento, mas é afetado, implicado emocionalmente na experiência. É esse caráter estético que torna a literatura um instrumento poderoso de resistência, pois ela opera tanto no campo do intelecto quanto no campo da sensibilidade.

O pessoal é político: memórias íntimas como resistência

A famosa máxima do feminismo, segundo a qual o pessoal é político, aplica-se diretamente à questão da memória. As experiências individuais, quando narradas, tornam-se parte de um movimento coletivo de resistência ao esquecimento. Ao compartilhar sua história, mulheres e sujeitos marginalizados transformam suas memórias íntimas em denúncia contra estruturas de opressão.

O diário, a autobiografia, a poesia confessional e outras formas de escrita de si se convertem, nesse contexto, em práticas políticas. Michel de Certeau, em A escrita da história, observa que narrar é sempre um ato de inscrição no mundo, uma forma de disputar espaço no campo simbólico. Quando sujeitos historicamente silenciados escrevem sobre si, eles desafiam o regime de memória oficial que os exclui.

Nesse sentido, as memórias pessoais não são meramente subjetivas, mas constituem-se como espaços de insurgência. Ao narrar experiências de violência, de exclusão ou de resistência cotidiana, tais memórias revelam o funcionamento das estruturas de poder e inscrevem na coletividade aquilo que o silêncio buscava apagar.

Conclusão

A memória é lugar político porque nela se decide quem tem direito a permanecer e quem é condenado ao esquecimento. Longe de ser neutra, ela é atravessada por forças que moldam sua configuração e a tornam instrumento de poder. Entretanto, é justamente por essa razão que a memória se converte também em espaço de resistência. Ao resgatar experiências silenciadas, ao narrar histórias apagadas, ao transformar lembranças íntimas em gestos coletivos, a memória desafia os mecanismos de exclusão e afirma a pluralidade das vozes humanas.

A literatura, ao articular lembrança e imaginação, revela-se uma das formas mais potentes dessa resistência. Ela rompe com a linearidade da história oficial, reinscreve no presente as vozes do passado e cria espaço para a sobrevivência simbólica de comunidades marginalizadas. Como afirmava Benjamin, recordar é um ato revolucionário, pois impede que a barbárie se naturalize e garante que os vencidos tenham sua chance de falar.

Portanto, pensar a memória como lugar político é reconhecer que lembrar é também escolher. E, nesse gesto de escolha, reside uma ética: a de recusar o esquecimento imposto e de lutar por uma memória plural, capaz de dar conta da complexidade das experiências humanas. Escrever, narrar e recordar tornam-se, assim, práticas de resistência que asseguram a permanência daquilo que a história oficial insistiu em silenciar.